Yesterday’s Kickstarter launch was a great success! We reached 100% of the funding in just about 19 hours, and we just now reached 100 backers! Not bad for a day and a half!

Today’s yokai was chosen for a reason, albeit a silly one. Today, 10/2, in Japan is toufu no hi, or Tofu Day in Japan. The reason is a play on words: The number 10 can be read “tou” and the number 2 can be read “fu,” so today’s date can be shortened to “tofu!” It may seem silly, but I guarantee you the grocery stores take advantage of this kind of gag, just as they do on 2/9 (niku no hi, or Meat Day), 8/7 (banana no hi), 9/2 (kuji no hi, Lottery Ticket Day), 1/5 (ichigo no hi, Strawberry Day)… pretty much any other thing you can buy can somehow be spelled out with Japanese numbers, which makes for a great marketing gag.

Anyway, as today is Tofu Day, I present to you…

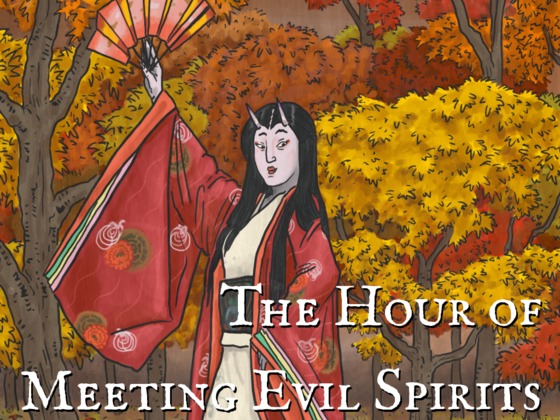

Tōfu-kozō (豆腐小僧, とうふこぞう)

Tōfu-kozō is one of the most popular yokai from the Edo period, and also one of the yokai responsible for possibly initiating the “yokai boom” of the Edo period. They are cute, slightly grotesque little goblinoid yokai who are too weak and puny to do anything dangerous. They act as servants to other yokai (and sometimes even humans!), and often get teased or beat up by nasty, stronger yokai.

Their only real job seems to be serving tofu. They wander around dressed as a young boy wearing a big straw hat, carrying a block of tofu. Occasionally they will follow a human home on a dark, rainy night, but they are incapable of performing any evil.

Tōfu-kozō first entered the yokai stage in the 1770’s. They were a very popular character in the pulp literature of the time, which were essentially illustrated comics. Tōfu-kozō were one of the very first yokai to be created for an urban audience, i.e. the new elite upper classes of 18th century Edo.

The late 18th century saw a sort of golden age in Japan, as the country had stabilized and was enjoying peace, growth, and an explosion of literature and art. This is right around the time that yokai, kaidan, and all things supernatural began to become extremely popular among the urbanized Edo elite. Illustrators began collecting yokai stories and inventing new ones to sell, and it seems that Tofu-kozō was among the forerunners of these yokai created especially for the new, urban lifestyle. As such, the upper class loved him, and he is found in many of the penny novels and comic poetry books of the period.

It’s not likely that tōfu-kozō has any basis in older myths, however, he may have been based on a very ancient yokai known as hitotsu-me-kozō. They wear similar dress, both appear as little boys, and are both weak, little messenger/servant yokai. In fact, the two have often been substituted for each other; many old illustrations depict a one-eyed yokai carrying a block of tofu — a sort of hybrid of these two yokai.

If you’d like to read more about tōfu-kozō, head on over to yokai.com/toufukozou.

If you like this yokai and want to learn more about Japanese monsters, check out my book or join my Kickstarter project to become a part of my next book! | 昨日のKickstarter は大成功でした! 目標額到達までの時間はわずか19時間!そしてもうすでに100名のbackers(サポーター)がついています!これから1か月がとても楽しみです。

今回の妖怪を選んだのには理由があります。今日は10月2日で「豆腐の日」だそうです。日本では数字の読み方で語呂を合わせて特別な意味を持たせる事があります。例えば、数字の10は「とう」、2は「ふ」とも読めて併せて豆腐になるのです。英語圏の人からすると面白い表現ですね。

日本のスーパーなどでこのような”ギャグ”はよく見られます。例えば2月9日の「肉の日」や9月2日の「クジの日」、1月5日の「イチゴの日」などです。語呂を合わせて数字にできるものは結構あるので、きっと色々な日にこの”ギャグ”を見る事が出来るでしょう。

それでは「豆腐の日」の今日、ご紹介するのは…

Tōfu-kozō (豆腐小僧, とうふこぞう)

豆腐小僧は江戸時代から伝わる最も有名な妖怪の一つであり、当時の妖怪ブームの火付け役の一端を担っている。彼らは可愛らしく、妙に不気味さも兼ね揃えた小さなゴブリンのような妖怪である。軟弱で力もなく、人に危害を加えるようなこともない。他の妖怪の(時には人間の!)小間使いのような存在で、力のある妖怪からいじめられる事もあるのだとか。

彼らの唯一の仕事は豆腐を運ぶ事のようである。竹の笠をかぶり人間の男児のような着物を纏い、1丁の豆腐を持ちうろうろと歩くのだという。雨降る暗い夜道を豆腐を持って人について行くとされているが、悪事を働くことはないという。

豆腐小僧が最初に登場したのは1770年代頃とされている。彼らは非常に人気があり、浮世絵などにも描かれている。豆腐小僧はたいへん古くから存在しており、江戸時代の上流階級の人々からも人気を博していたとされている。

18世紀後半は日本における黄金時代である。政局不安が落ち着き、人々は平和な暮らしを取り戻し、芸術が栄えた時代である。この時代、妖怪や怪談など多くの不可思議な”文化”が当時の上流階級の人々に人気を博していた。絵師たちは妖怪画を描き、また新たな妖怪を次々と創作しており、豆腐小僧もこの時代に創作されたものとされている。他の多くの書籍や浮世絵などに頻繁に登場していることから、豆腐小僧の当時の人気ぶりがうかがえる。

豆腐小僧の源となるような伝承はないが、古くから伝わる一つ目小僧がベースとなっている可能性もある。一つ目小僧も豆腐小僧と似たような風貌であり、軟弱で、メッセンジャーか小間使いのような役割をしている。お互いにそれぞれのキャラクターの代わりをしているような絵もみられる(ある古い妖怪画には一つ目の小僧が豆腐を持っている姿で描かれているー2つの妖怪の特徴が入り混じっている)。

妖怪ドットコムの方でももっと詳しい妖怪の情報が見れますよ!

もしこの妖怪が気にいられて、もっと日本の妖怪について知りたいと思われましたら私の本もチェックしてみてください。そして、今開催中のKickstarter プロジェクトでの第2弾の本の出版へのご協力も是非お願いいたします!